Giornate Europee del Patrimonio 2025 | 27-28 settembre

Architetture del pensiero: dialoghi di pietra e di luce

Apertura prolungata e visite guidate tematiche per scoprire il monumento ideato dal Principe di Sangro in una nuova luce e svelarne l’anima architettonica

Il Museo Cappella Sansevero partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, in programma il 27 e 28 settembre, con un’iniziativa speciale dal titolo Architetture del pensiero: dialoghi di pietra e di luce.

Come avviene ormai da diverse edizioni delle Giornate Europee del Patrimonio, inoltre, il Museo si impegna anche quest’anno in un progetto di solidarietà culturale: una parte del ricavato del 27 settembre, nella misura di 1 euro per ogni visitatore pagante, verrà destinato all’associazione senza scopo di lucro Friends of Naples per il restauro delle cappelle laterali della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone.

In linea con il tema scelto dalle GEP per l'edizione di quest'anno, Architetture: l’arte di costruire, il Museo rende omaggio all’opera ideata da Raimondo di Sangro in cui convivono progettazione, sperimentazione tecnica e arte.

Nella giornata di sabato 27 settembre si terranno quindi delle visite guidate tematiche (con prenotazione obbligatoria) e il Museo osserverà un’apertura prolungata fino alle 20:30 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

L’itinerario tematico invita a scoprire la dimensione architettonica della Cappella, che rischia di passare inosservata a causa dello stupore suscitato dai suoi celebri capolavori: un’esperienza che sposta lo sguardo dalle singole sculture alla lettura dell’intero edificio come opera architettonica complessa.

Un luogo in cui ogni elemento – dal marmo alla luce, dalla scultura alla pavimentazione – testimonia una “architettura della conoscenza”.

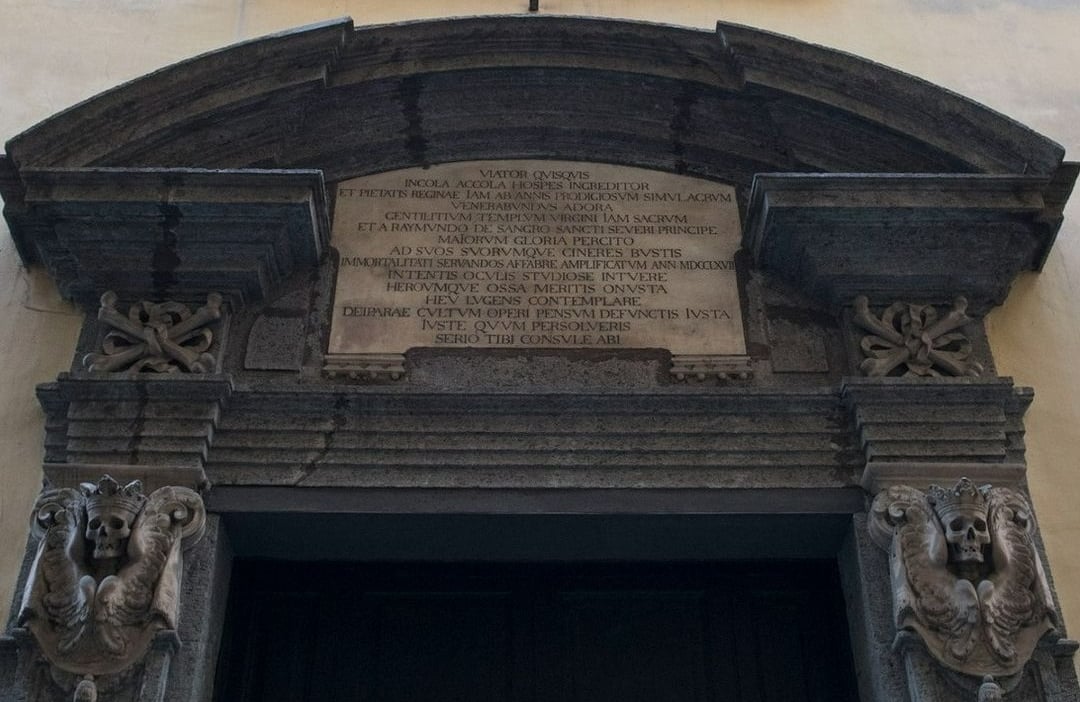

Il percorso vuole porre l’accento su aspetti inconsueti: la facciata dalla sobria classicità, con l’epigrafe che ricorda la trasformazione del luogo in cappella gentilizia (un’iscrizione del 1613); la porta piccola, oggetto di interventi documentati sin dal 21 ottobre 1744; l’assetto planimetrico a navata unica con otto archi e il grande arco che introduce al presbiterio; la volta a botte affrescata da Francesco Maria Russo con la sontuosa Gloria del Paradiso (1749), ispirata alle quadrature romane; l’altare maggiore, culmine simbolico del percorso, coronato dal Compianto scolpito da Francesco Celebrano negli anni ’60 del Settecento.

All’interno della navata, ogni opera trova una collocazione precisa e costituisce la tappa di un percorso ideale diretto al difficoltoso raggiungimento della conoscenza.

Particolare rilievo nel racconto è riservato al pavimento labirintico concepito da Francesco Celebrano e ideato da Raimondo di Sangro: un intreccio di tarsie marmoree in cui una linea di marmo bianco continua e ininterrotta funge da elemento guida simbolico; oggi sopravvivono alcuni frammenti visibili davanti alla tomba del Principe, nella cavea sotterranea e in sacrestia, testimonianze di un progetto iniziatico rimasto in parte incompiuto.

Questa edizione delle Giornate Europee del Patrimonio è così anche un invito a riscoprire la Cappella Sansevero come spazio vivo, capace di parlare al presente attraverso la potenza silenziosa delle sue forme.

Per accompagnare la visita sarà distribuita una brochure in italiano e in inglese utile anche per chi desidera percorrere l’itinerario tematico in autonomia.

A garanzia di una fruizione inclusiva, pubblichiamo di seguito il testo della brochure, che sarà così accessibile anche per i non vedenti:

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 il cui tema per l’edizione di quest’anno è Architetture: l’arte di costruire, ti invitiamo a percorrere l’itinerario di visita portando l'attenzione verso elementi che rischiano di passare inosservati quando si viene sopraffatti dalla meraviglia barocca della Cappella Sansevero.

L’architettura non è infatti solo materia costruita: è il segno visibile di visioni culturali, spirituali e sociali che, nel corso dei secoli, hanno modellato i nostri paesaggi e le nostre città.

Così, la Cappella progettata da Raimondo di Sangro non è solo luogo di sepoltura, ma un’opera architettonica in cui convivono progettazione, sperimentazione tecnica, arte e pensiero. Un luogo in cui ogni elemento – dal marmo alla luce, dalla scultura alla pavimentazione – testimonia una “architettura della conoscenza”, in dialogo costante tra visibile e invisibile, tra passato e futuro.

La facciata – La soglia della conoscenza

Nella sua Guida Sacra della Città di Napoli, il canonico Gennaro Aspreno Galante, fondatore dell’Accademia di archeologia sacra, traccia una serie di itinerari dei principali edifici di culto della città. Tra queste, figura anche la Pietatella o Cappella Sansevero.

La Cappella è senz’altro famosa soprattutto per la scultura del Cristo velato realizzata da Giuseppe Sanmartino, eppure la prima osservazione che fa Galante nel suo racconto è quella architettonica. Ed è qui che inizia il nostro viaggio, dall’architettura di questo complesso, contenitore e scrigno di ben più noti tesori.

La facciata principale rivolta sulla stretta via Francesco de Sanctis, si presenta con una sobrietà e semplicità formale che riflettono appieno il gusto classicheggiante ancora vivo negli anni della sua prima fondazione, sul finire del ‘500.

Il portale reca un’iscrizione in latino che recita: “Alessandro di Sangro patriarca di Alessandria destinò questo tempio, innalzato dalle fondamenta alla Beata Vergine, a sepolcro per sé e per i suoi nell’anno del Signore MDCXIII [ndr, 1613]” che ne ricorda la trasformazione in cappella gentilizia dei principi di Sansevero nei primi decenni del XVII secolo.

Il primo documento che attesta un intervento diretto di Raimondo di Sangro sui lavori della Cappella è invece relativo alla cosiddetta “porta piccola”, affacciata appunto sull’attuale via Raimondo di Sangro: datato 21 ottobre 1744, si tratta di un pagamento effettuato dal Principe al piperniere Matteo Saggese, per un “nuovo ordinamento di piperni fatto alla porta piccola della sua abaziale chiesa di Santa Maria della Pietà”.

Ancora oggi si può leggere sul portale laterale una significativa epigrafe latina, dettata dallo stesso principe:

“O passeggero, chiunque tu sia, cittadino immigrato o straniero, entra e adora riverente l’immagine della Pietà Regina già da anni prodigiosa. Tempio gentilizio già sacro alla Vergine e abilmente ampliato nell’anno 1767 da Raimondo di Sangro Principe di Sansevero, stimolato dalla gloria dei suoi antenati, per conservare all’immortalità nei sepolcri le ceneri sue e dei suoi. Guarda scrupolosamente con occhi attenti e contempla ahimè piangendo le ossa degli eroi cariche di meriti. Quando avrai dato opportunamente culto alla madre di Dio, un contributo all’opera e ai defunti ciò che è giusto, pensa seriamente a te. Va’ pure”.

La volta – Un’esplosione di luce

La Cappella, raffinata espressione del barocco napoletano, presenta una pianta longitudinale a navata unica. Lungo le pareti laterali, otto archi a tutto sesto – quattro per lato – introducono altrettante cappelle, mentre un grande arco separa la navata dall’area del presbiterio, che accoglie l’Altare Maggiore.

Sopra gli archi corre per l’intera lunghezza dell’aula un cornicione continuo, realizzato con un innovativo mastice messo a punto dallo stesso Raimondo di Sangro. Da questa linea si innalza la volta a botte, interamente affrescata da Francesco Maria Russo con la sontuosa composizione della Gloria del Paradiso, una delle prime opere commissionate per il complesso dal principe di Sansevero.

L’affresco si configura come una potente dichiarazione estetica e spirituale. Non è un caso che, durante gli anni di formazione trascorsi a Roma presso il Collegio Romano, di Sangro abbia potuto ammirare uno dei massimi esempi di pittura illusionistica barocca: gli affreschi di Andrea Pozzo nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. Le spettacolari quadrature prospettiche, le finte architetture e le visioni celesti che si spalancano verso l’infinito – tra cui spicca la celebre finta cupola – ispirano profondamente l’impianto illusionistico concepito da Russo a Napoli.

Nella volta della Cappella, lo Spirito Santo irradia luce divina al centro di una scenografia architettonica immaginaria, tra angeli e santi in ascensione, mentre una finta cupoletta e i medaglioni con i santi della famiglia di Sangro completano la visione.

Se Pozzo eleva sant’Ignazio verso la Gloria con un fascio di luce che attraversa l’universo, Russo traduce quella stessa tensione ascensionale in un linguaggio più intimo e familiare, declinandolo nella celebrazione del casato di Sangro.

La navata – Un gioco di corrispondenze

La navata centrale si presenta come un corpo architettonico unitario e raccolto, in cui ogni elemento è concepito per guidare lo sguardo verso l’altare. Lo spazio longitudinale è definito da una rigorosa simmetria, interrotta solo da due passaggi centrali: da un lato, la porta laterale; dall’altro, l’accesso alla sacrestia e alla cavea sotterranea, luogo segreto e carico di suggestione. L’asse visivo che attraversa la navata suggerisce un itinerario non solo fisico, ma interiore: un cammino simbolico tra materia e trascendenza, scandito da luci, forme e corrispondenze.

La navata appare così come una sorta di Galleria degli Specchi, dove ogni monumento trova la sua immagine riflessa nel corrispettivo di fronte.

Nelle cappelle laterali, poste al di sotto degli archi, sono collocati i monumenti dedicati ai principi di Sansevero, eccezion fatta per le ultime due cappelle verso l’Altare, che ospitano due santi appartenenti al casato, Santa Rosalia e Sant’Oderisio.

Addossati ai pilastri sono invece collocate le dieci Virtù, scelte da Raimondo di Sangro come tappe di un percorso ideale diretto al difficoltoso raggiungimento della Conoscenza, attingendo ai dettami iconografici codificati nel 1593 da Cesare Ripa nella sua Iconologia.

Le prime due, ai lati dell’ingresso, rappresentano l’Amor Divino e il Decoro; proseguendo incontriamo, poste l’una di fronte all’altra, l’Educazione e la Liberalità e, subito dopo, il Dominio di sé stessi e lo Zelo della Religione. Superato il passetto che conduce alla Tomba del Principe Raimondo di Sangro, possiamo ammirare la Sincerità e la Soavità del giogo coniugale. Infine, ai lati dell’altare, il Disinganno e la Pudicizia concludono il cammino verso la Conoscenza.

È qui che tutto converge: nell’Altare Maggiore, vertice simbolico e spirituale del percorso. Un altare che non è solo meta, ma epifania: là dove l’estetica del barocco napoletano raggiunge il suo apice nell’esplosione marmorea dell’altorilievo che raffigura il Cristo deposto.

L’Altare maggiore – Il quadro marmoreo

E proprio dall’Altare Maggiore si dispiega una delle visioni più complesse e teatrali dell’intera Cappella: la Deposizione o Compianto scolpita da Francesco Celebrano, opera che unisce intensità scenica e profondità simbolica. Cristo viene calato dalla croce tra braccia trepidanti, in un moto composto e straziante, mentre putti sollevano un sudario che reca il suo volto, come una reliquia scolpita.

Questa verticalità, questa tensione ascensionale ribaltata nel pathos della morte, sembra rimandare ancora una volta a un’altra visione: quella dell’Annunciazione scolpita nell’altare della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma, dove durante gli anni giovanili trascorsi nella capitale, il principe di Sangro ebbe modo di osservare quell’opera, e custodirne l’eco nella propria memoria creativa. Anche lì, un impianto monumentale e gerarchico guida lo sguardo dal basso verso l’alto.

È nella cornice dell’Altare Maggiore che prende forma una delle invenzioni più sorprendenti di Raimondo di Sangro: un blu che imita alla perfezione il lapislazzuli, ma che di quella pietra preziosa ha solo l’apparenza. Si tratta, infatti, di legno sapientemente lavorato, rivestito da una sottile pasta colorata di composizione artificiale, creata nel laboratorio segreto del principe, all’interno di Palazzo Sansevero, posto di fronte alla Cappella e affacciato sulla piazza San Domenico Maggiore. Attraverso procedimenti complessi, Raimondo riuscì a ottenere un blu ultramarino, attraversato da venature dorate, indistinguibile a prima vista dal lapislazzuli autentico. Al di sotto, un sottilissimo strato d’oro e una base in bolo rosso ne amplificano la brillantezza, in un raffinato gioco ottico di riflessi. Quel blu —il primo esempio documentato di ultramarino artificiale — non è solo ornamento: è materia trasfigurata in idea, imitazione della natura che diventa realizzazione dell’ingegno.

Il pavimento – Il sentiero dell’intelletto

All’interno della navata, un tempo, si estendeva un pavimento labirintico, una trama fitta di marmi policromi che accoglieva i passi del visitatore come in un percorso iniziatico. Il progetto, affidato a Francesco Celebrano intorno alla metà del Settecento, prevedeva un intreccio di tarsie geometriche in cui si incastonava una linea di marmo bianco continua e ininterrotta, un’altra prodigiosa invenzione di Raimondo di Sangro. Una linea che non si spezza mai, che guida e disorienta, che invita a cercare un senso più profondo. Il Principe stesso, nel suo testamento, ricorda quell’impresa come “difficile e intralciata” — quasi un presagio del destino dell’opera, probabilmente mai completata del tutto prima della sua morte.

Quel pavimento, danneggiato in seguito al crollo di un’ala del Palazzo Sansevero in piazza San Domenico Maggiore nel 1889, sopravvive oggi in frammenti: alcune lastre si conservano in prossimità della Tomba del principe Raimondo, nella cavea e in sagrestia. Croci gammate si alternano a quadrati concentrici, dando vita a un ritmo visivo che richiama l’ordine degli elementi e il movimento degli astri. Le sfumature marmoree, dal blu al bianco, creavano profondità e vertigine, come a voler trasformare la navata in una soglia percorribile tra mondo visibile e invisibile.

In questa geometria della materia si riflette un’idea antica: quella del labirinto iniziatico, simbolo del cammino verso la conoscenza, della ricerca interiore, della trasformazione. Perché nulla, qui, è solo decorazione: ogni forma è segno, ogni elemento conduce altrove.

Giornate Europee del Patrimonio 2025

27 e 28 settembre 2025

Museo Cappella Sansevero

Architetture del pensiero: dialoghi di pietra e di luce.

Napoli, Via Francesco de Sanctis 19/21