Le statue

Educazione

Le statue

Educazione

Il monumento fu posto per volere di Raimondo di Sangro alla memoria di Girolama Caracciolo e Clarice Carafa di Stigliano, rispettivamente prima e seconda moglie di Paolo di Sangro, secondo principe di Sansevero. Il deposito del Queirolo e la relativa lapide risalgono al 1753.

il gruppo scultoreo

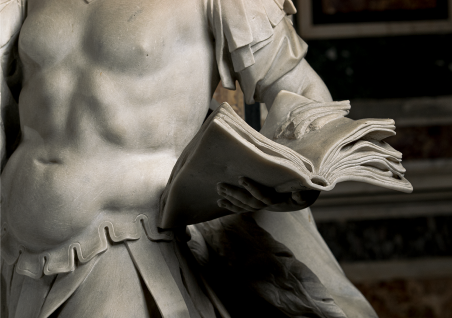

L’Educazione, allegoricamente rappresentata da una donna intenta a istruire un giovinetto, reca sul basamento il motto “Educatio et disciplina mores faciunt” (“L’educazione e la disciplina formano i costumi”). Il discepolo, che ascolta attentamente i premurosi insegnamenti della precettrice, tiene nella mano sinistra il De officiis di Cicerone, testo ritenuto dalla cultura ufficiale strumento insostituibile di comprensione del problema morale dell’utile e dell’onesto.

Molti storici dell’arte, da Leopoldo Cicognara a Rosanna Cioffi, ritengono questa l’opera meno felice del Queirolo: la massiccia figura della matrona e il rigido panneggio non riescono a raggiungere la grazia e l’equilibrio che l’artista genovese sapeva infondere ai propri soggetti (e che certamente dovevano contraddistinguere il bozzetto corradiniano dell’Educazione). Tuttavia, osserva Marina Causa Picone, “non mancano particolari ispirati e vibranti, come il libro aperto in mano al fanciullo, che riporta a quella stessa materia viva e densa dei libri del Disinganno”.

IL SIGNIFICATO DELL’OPERA

Anche il deposito dell’Educazione presenta la faccia di una piramide addossata al pilastro, alla cui sommità è scolpito un medaglione con i ritratti delle ave di Raimondo. Come il controllo delle proprie pulsioni (simboleggiato dal Dominio di se stessi), la formazione maturata sui testi della tradizione e la disciplina interiore rappresentano passaggi obbligati per il raggiungimento della perfezione cui ambisce l’adepto.

Gallery

Mappa

- Altare maggiore

- Monumento ad Alessandro di Sangro

- Pudicizia

- Statua di Santa Rosalia

- Soavità del giogo coniugale

- Ritratto di Vincenzo di Sangro

- Zelo della Religione

- Monumento a Giovan Francesco

di Sangro, primo principe - Liberalità

- Monumento a Paolo di Sangro,

quarto principe - Decoro

- Monumento a Giovan Francesco

di Sangro, terzo principe - Monumento a Cecco di Sangro

- Monumento a Giovan Francesco

di Sangro, quinto principe - Cristo Velato

- Gloria del Paradiso

- Disinganno

- Statua di Sant'Oderisio

- Sincerità

- Tomba di Raimondo di Sangro

- Pavimento labirintico

- Dominio di se stessi

- Monumento a Paolo di Sangro,

sesto principe - Educazione

- Macchine anatomiche

- Madonna con Bambino

- Ritratto di Raimondo di Sangro

- Monumento a Paolo di Sangro

secondo principe - Amor divino